L’adolescence est une période de grands changements. D’abord, on développe son autonomie et son identité1. On doit prendre davantage de décisions qui peuvent avoir des conséquences à plus long terme pour soi et pour les autres (par exemple, choisir un programme d’études)2,3,4. Pour plusieurs, c’est aussi la période durant laquelle on découvre les premières relations amoureuses5. Au fil de l’adolescence, ces relations deviennent plus significatives et prennent une plus grande place au quotidien, ce qui multiplie les occasions de vivre des conflits avec son·sa partenaire6. On peut avoir une opinion différente de celle de son·sa partenaire sur l’actualité. On peut ne pas s’entendre sur le fait de choisir de rejoindre des ami·e·s ou de rester regarder un film ensemble. Mais, attention ! Vivre un conflit n’est pas négatif. Il s’agit plutôt d’une opportunité d’apprendre sur soi et sur son·sa partenaire. À travers ces conflits, on apprend à mieux communiquer et à négocier ses besoins, qui sont deux éléments essentiels pour vivre des relations saines et heureuses7,8.

Qu’est-ce qu’un conflit ?

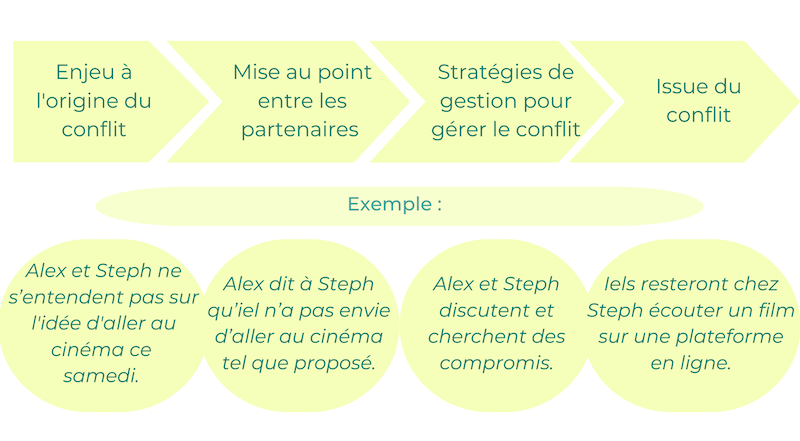

Dans une relation amoureuse, un conflit est une série d’interactions qui suit une séquence dans le temps, c’est-à-dire avec un début et une fin. On pourrait l’illustrer par les quatre grandes étapes suivantes9,10,11:

À partir d’un enjeu, après une mise au point, les stratégies de gestion utilisées par chacun⋅e des partenaires sont déterminantes pour l’issue du conflit. Il existe des stratégies qui feront en sorte qu’on peut sortir grandi·e d’un conflit, et se sentir plus proche de son amoureux·se. À l’inverse, d’autres stratégies pour régler les conflits peuvent empêcher qu’on trouve une solution satisfaisante pour les partenaires ou même entraîner une escalade vers la violence12.

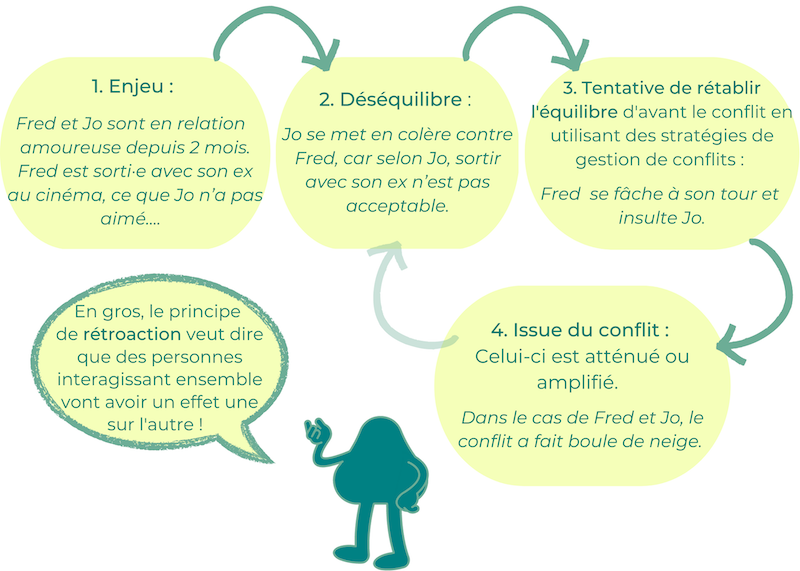

Le principe de rétroaction : « Il faut être deux pour danser le tango ! »

Le principe de rétroaction permet de comprendre que l’issue d’un conflit est déterminée par les stratégies de gestion utilisées par chacun·e des partenaires. Lorsqu’il y a un conflit, les stratégies utilisées par un·e partenaire ont un effet sur l’autre et vice-versa. Prenons un exemple :

Pourquoi certains conflits dégénèrent-ils alors que d’autres se règlent facilement ? Pour bien répondre à cette question, il est crucial de s’intéresser aux interactions entre partenaires13,14,15. Une étude menée par notre équipe portant sur la gestion des conflits en contexte amoureux à l’adolescence a permis d’identifier quatre principaux types de rétroactions qui peuvent être adoptés par les partenaires lors de conflits. Pour mieux les comprendre, nous vous proposons un exercice : essayez de vous souvenir d’un conflit que vous avez eu avec ce·tte partenaire, peu importe l’enjeu. Au moment du conflit, aviez-vous l’impression d’avoir bien exprimé vos besoins et d’avoir été à l’écoute de votre partenaire ? Qu’en est-il de votre partenaire par rapport à vous ? Essayez de vous remémorer le fil des interactions avec votre partenaire. Vous pourriez reconnaître des rétroactions que vous avez vécues parmi ces quatre cas de figure illustrés par de réels témoignages tirés de notre étude1:

1. Chacun·e s’agresse puis passe à autre chose

Chaque partenaire s’agresse mutuellement en criant, en s’insultant ou en cherchant volontairement à mettre l’autre en colère par n’importe quel moyen.

Éventuellement, les partenaires passent à autre chose sans résoudre l’enjeu du conflit.

|

|

*Afin de préserver l’anonymat, les noms présentés sont des pseudonymes fictifs. |

Il arrive que l’on puisse exprimer de la frustration (par exemple, perdre patience ou crier) envers un·e partenaire. Pas de panique ! Cela peut arriver à l’occasion. Cependant, cela tend à entraîner une réaction très similaire chez l’autre partenaire. Même si on change de sujet au bout d’un moment, les conflits vont souvent refaire surface plus tard.

2. L’un·e poursuit, l’autre fuit

L’un·e des partenaires insiste pour discuter de l’enjeu d’un conflit, alors que l’autre partenaire exprime que ce n’est pas un bon moment pour en parler et cherche plutôt à éviter le sujet.

Le·la partenaire qui fuit le conflit peut se sentir frustré·e, car ses limites ne sont pas respectées.

|

Il peut arriver qu’un·e partenaire insiste pour discuter d’un enjeu dans la relation (par exemple, ne pas être assez disponible, ne pas faire assez attention à son argent, etc.) alors que ce n’est pas un bon moment pour l’autre. Iel peut être préoccupé·e par des événements de la vie (par exemple, un examen important, un souper de famille, etc.). Il est parfois possible que certain·e·s fuient le conflit pour éviter d’y faire face, ce qui rend la résolution difficile.

3. L’un·e exige, l’autre se soumet

L’un·e des partenaires impose son besoin à l’autre, qui se soumet pour éviter un conflit.

Les besoins d’un·e des partenaires ne sont pas respectés. Il n’y a pas d’entente réciproque.

|

Parfois, on peut accepter des demandes d’un·e partenaire, par exemple pour éviter de devoir débattre ou pour éviter des représailles. Il peut être tentant d’acheter la paix, mais vous n’aurez alors pas l’occasion d’exprimer votre point de vue. Il n’y aura donc aucun compromis.

4. Chacun·e collabore

Les partenaires discutent entre elleux calmement et cherchent des compromis.

L’enjeu du conflit se règle à la satisfaction des deux partenaires et chacun·e s’adapte aux besoins de l’autre.

|

Lorsque chacun·e des partenaires fait preuve d’empathie et de bonnes compétences de communication, les conflits peuvent se régler. Afin d’arriver à une issue satisfaisante, il faut favoriser la collaboration avec son·sa partenaire. Voici quelques astuces pour y parvenir :

- Afin d’éviter l’escalade du conflit, prenez un moment pour vous apaiser si vous en ressentez le besoin. Une fois les tensions adoucies, engagez calmement le dialogue avec votre partenaire. Lorsqu’on évite le sujet ou qu’on est agressif·ve, les conflits ne se règlent pas et refont souvent surface plus tard.

- L’écoute est essentielle pour déterminer quand aborder ou non les enjeux de la relation avec son·sa partenaire. Si un·e partenaire se montre insistant·e et que ce n’est pas le moment d’en parler, ne fuyez pas le conflit. Communiquez clairement vos limites afin d’éviter d’accumuler des frustrations. Remettez la discussion à un moment mutuellement entendu comme plus opportun.

- Pour résoudre un conflit à la satisfaction de chacun·e, les deux partenaires doivent exprimer leurs besoins clairement et en toute sécurité. Valorisez les besoins de votre partenaire au même titre que les vôtres.

Lors d’un conflit avec votre partenaire, vous pourrez mettre de l’avant ces astuces. Sachez être à l’écoute des besoins de votre partenaire et exprimer les vôtres en retour !

La publication de article a été rendue possible grâce à notre partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et grâce aux Fonds de recherche du Québec.

Pour citer cet article: Bouvier, J., Fernet M., Paradis, A., et Dussault, É. (2023, 13 mars). Premières amours, premiers conflits? Blogue TRACE. https://natachagodbout.com/fr/blogue/premieres-amours-premiers-conflits…;

- 1Curtis, A. C. (2015). Defining adolescence. Journal of Adolescent and Family Health, 7(2), 1-36

- 1Curtis, A. C. (2015). Defining adolescence. Journal of Adolescent and Family Health, 7(2), 1-36.

- 2Halpern-Felsher, B. L. (2011). Adolescent decision-making. Encyclopedia of Adolescence, 1, 30–37. doi:10.1016/b978-0-12-373951-3.00010-7

- 3Fuligni, A. J. (2019). The need to contribute during adolescence. Perspectives on Psychological Science, 14(3), 331–343. doi: 10.1177/1745691618805437

- 4Icenogle, G., et Cauffman, E. (2021). Adolescent decision making: A decade in review. Journal of Research on Adolescence, 31(4), 1006–1022. doi:10.1111/jora.12608

- 5Robards, F., et Bennett, D. L. (2016). Understanding adolescents. Dans Kang, M., Skinner, R. S., Sanci, L. A. et Sawyer, S. M. (Éds.), Youth Health and Adolescent Medicine. IP Communication.

- 6Lantagne, A., et Furman, W. (2020). More than the sum of two partners: A dyadic perspective on young adult physical dating aggression. Psychology of Violence, 10(4), 379–389. doi:10.1037/vio0000267

- 7Connolly, J., et McIsaac, C. (2009). Adolescents’ explanations for romantic dissolutions: A developmental perspective. Journal of Adolescence, 32(5), 1209–1223. doi:10.1016/j.adolescence.2009.01.006

- 8Furman, W., et Shomaker, L. B. (2008). Patterns of interaction in adolescent romantic relationships: Distinct features and links to other close relationships. Journal of Adolescence, 31(6), 771–788. doi:10.1016/j.adolescence.2007.10.007

- 9Hinde, R. A. (1976). On describing relationships. Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 17(1), 1–19. doi:10.1111/j.1469-7610.1976.tb00370.x

- 10Shantz, C. U. (1987). Conflicts between children. Child Development, 58(2), 283–305. doi:10.2307/1130507

- 11Laursen, B. ,et Collins, W. A. (1994). Interpersonal conflict during adolescence. Psychological Bulletin, 115(2), 197–209. doi:10.1037/0033-2909.115.2.197

- 12Ha, T., Kim, H., et McGill, S. (2019). When conflict escalates into intimate partner violence: The delicate nature of observed coercion in adolescent romantic relationships. Development and Psychopathology, 31(5):1729-1739. doi:10.1017/s0954579419001007

- 13Bartholomew, K., et Cobb, R. J. (2011). Conceptualizing relationship violence as a dyadic process. Dans L. M. Horowitz et S. Strack (Éds.), Handbook of interpersonal

- 14Mumford, E. A., Liu, W., et Taylor, B. G. (2019). Youth and young adult dating relationship dynamics and subsequent abusive outcomes. Journal of Adolescence, 72, 112–123. doi:10.1016/j.adolescence.2019.02.013

- 15Paradis, A., Hébert, M., et Fernet, M. (2017). Dyadic dynamics in young couples reporting dating violence: An actor-partner interdependence model. Journal of Interpersonal Violence, 32(1):130-148. doi:10.1177/0886260515585536