Qu’est-ce que la cyberviolence ?

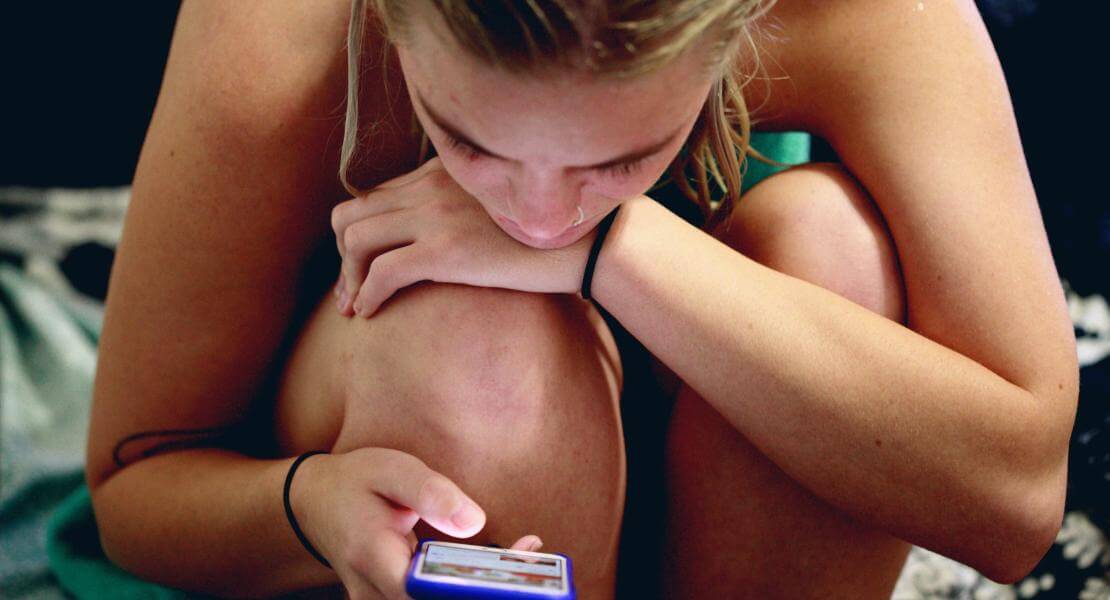

La cyberviolence s’exerce via des dispositifs technologiques (géolocalisation, messagerie instantanée, réseaux sociaux, etc.). Elle consiste en des comportements visant à humilier, insulter, blesser, surveiller ou exercer des pressions sur autrui2. La cyberviolence rapportée chez les 10 à 17 ans a doublé en 10 ans. En effet, elle est passée d’environ 5% à 10% entre 2000 et 2010. Les victimes de cyberviolence sont majoritairement des filles, représentant près de 7 personnes victimes sur 103. Comme c’est le cas pour Justine, la cyberviolence est souvent vécue dans le contexte des relations intimes, qui touche entre un cinquième et la moitié des adolescent·e·s et jeunes adultes4, 5.

Il existe différentes formes de cyberviolence, dont les plus communes sont :

| Le cybersexisme | Forme de violence sexiste et sexuelle liée au genre6,7. Elle vise principalement les femmes et se manifeste par des gestes ou des paroles à caractère sexuel visant à critiquer la tenue vestimentaire, l’apparence et les comportements sexuels et amoureux6. |

| Le cyberharcèlement | Gestes de cyberviolence répétés qui perdurent sur une longue période2. Le cyberharcèlement peut être caractérisé par l’envoi de messages haineux à répétition7. |

| La revenge porn | Partage non consensuel d’images intimes visant à causer du tort ou humilier la victime. Les ex-partenaire·s amoureux·euse·s sont les principaux⋅ales agresseur·e·s, car iels souhaitent se venger à la suite d’une rupture1. |

| Le outing | Divulgation publique d’informations intimes ou confidentielles sur une victime7, par exemple, son orientation sexuelle, l’identité de ses partenaires sexuel⋅le⋅s, etc. |

| La cyberhaine | Cyberviolence qui vise l’identité des victimes telle que l’orientation sexuelle, le genre, l’ethnicité, etc.2. D’autres personnes partageant la même identité que la victime anticipée peuvent être blessées par la cyberhaine. |

La cyberviolence, une problématique genrée

Les initiatives de sensibilisation sur la cyberviolence visent principalement à prévenir la victimisation féminine8. Ceci est possiblement dû au fait que les filles et les femmes sont plus nombreuses à être victimes de cyberviolences8 et à rapporter de la détresse psychologique9. Pourtant, la cyberviolence touche aussi les garçons10. Comme peu d’initiatives de sensibilisation ciblent les garçons, ils sont souvent moins outillés face à la cyberviolence, sont plus à risque de vivre des symptômes dépressifs et ont moins tendance à solliciter de l’aide10. Bien que les conséquences auprès des personnes trans et non binaires soient moins connues, il est probable qu’elles en soient également victimes et qu’elles vivent des enjeux supplémentaires.

Des cyberviolences en ligne, des conséquences en 3D

Même si les violences surviennent dans l’espace virtuel, les personnes victimes et les conséquences sont réelles. En effet, les survivant⋅e⋅s de cyberviolences vivent des enjeux spécifiques différents des victimes de harcèlement hors ligne. Ces impacts affectent les différentes sphères de leur vie, tant publique que privée11. Cela est inquiétant considérant qu’il est plus probable de subir des gestes violents en ligne en raison de l’anonymat de leurs agresseur·e·s, qui sont camouflé⋅e⋅s derrière l’écran10.

Certaines conséquences de la cyberviolence sont observées3 :

| Chez la personne survivante2,12,13 | Chez l’agresseur·e13 | Chez les deux parties13 |

| * Sentiment de honte * Difficultés de concentration * Détresse psychologique, trouble de stress post-traumatique * Troubles du sommeil * Troubles des conduites alimentaires * Automutilation * Consommation abusive de substances * Décrochage scolaire * Difficultés à faire confiance à autrui * Difficultés d’intégration sociale * Diminution du sentiment d’appartenance |

* Agressivité * Asocialité |

* Compétences sociales dégradées (relations plus difficiles) * Isolement |

Que faire face à la cyberviolence?

À titre préventif

Il est important de réfléchir à ce que l’on partage via Internet. D’autres personnes peuvent repartager ou enregistrer ces contenus. Il est pertinent de se poser les questions suivantes :

- Est-ce que ma publication permet de m’identifier ou d’identifier une autre personne? Est-ce qu’il est possible, même sans que ce soit mon intention, qu’un·e tiers puisse utiliser ces informations pour faire du mal à autrui ?

- Même si je suis présentement confortable que ces contenus soient publiés, pourrais-je devenir inconfortable un jour?

- Si j’envoie des photos intimes de moi, est-ce qu’on peut me reconnaître par mon visage, mes tatouages ou autres spécificités?

- Est-ce que les contenus que je compte partager contiennent des informations sensibles (date de naissance, nom complet, etc.)?

Si je réponds par l’affirmative à l’une de ces questions, il vaut mieux reconsidérer ma publication.

Comme témoins actif⋅ve⋅s

Il est important de dénoncer la cyberviolence, de signaler les publications problématiques et d’éviter de participer à leur diffusion. Interagir en ligne peut poser certains risques. Garder cela en tête est essentiel pour favoriser un environnement virtuel positif.

Comme personne survivante

Si on vit de la cyberviolence, il est pertinent de rompre le contact avec l’agresseur⋅e et de solliciter de l’aide (voir les ressources ci-dessous). En sollicitant de l’aide, la victime est soutenue et augmente son pouvoir d’agir.

Comme agresseur·e potentiel·le

Pour considérer l’impact de ce qu’on publie ou de nos interactions numériques, il est pertinent de se poser les questions suivantes : Si c’était à mon sujet, comment me sentirais-je? Quels besoins est-ce que j’essaie de combler en exerçant des gestes de cyberviolence? Comment puis-je m’informer sur le phénomène des cyberviolences et de ses conséquences? Les interactions numériques qui sont méprisantes, violentes et/ou partagées sans le consentement de la personne concernée sont à éviter.

Heureusement, les cyberviolences gagnent en visibilité dans le discours public grâce à des initiatives comme la campagne Stop les cyberviolences, UNI.E.S contre les cyberviolences par le Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité, ou encore le documentaire Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique. Il est toutefois pertinent de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des adolescent⋅e⋅s et des jeunes adultes pour les outiller à faire face à la cyberviolence et à accueillir un dévoilement de cyberviolence. Le plus important est de ne pas rester isolé⋅e et de ne pas banaliser les conséquences de la cyberviolence.

Ressources d’aide

- AidezMoiSVP

- AidezMoiSVP aide à retirer des photos intimes en ligne, offre du soutien et de l’information juridique pour les victimes de cyberviolence et leurs proches.

- Cyberaide et Projet arachnid

- Cyberaide fournit de l’information sur l’abus pédosexuel et sur les dangers d’internet et permet de signaler anonymement une situation d’exploitation sexuelle.

- Le Projet arachnid envoie automatiquement des demandes de suppression de contenus préjudiciables aux hébergeurs de ces images. Cela réduit la présence de photos des victimes en ligne. Il est possible de les contacter pour obtenir de l’aide.

- Tel-jeunes : Téléphone : 1-800-263-2266 – Texto: 514-600-1002

- Tel-jeunes permet de parler à des intervenant·e·s par texto, téléphone ou clavardage sur divers sujets dont la cyberviolence. Il est possible de discuter avec des jeunes via un forum ou de consulter des articles, dont un sur la menace de publication de photos intimes.

- Jeunesse, j’écoute : Téléphone: 1 800 668-6868 – Texto: texter PARLER au 686868

- Jeunesse, j’écoute permet de discuter de situations générant une détresse à l’individu que ce soit par téléphone, texto ou par clavardage. La plateforme offre aussi un forum de soutien.

Cet article de blogue a originalement été rédigé dans le cadre du cours Victimisation sexuelle et interpersonnelle enseigné par Arianne Jean-Thorn au département de sexologie de l’UQAM à l’automne 2022. La publication de article a aussi été rendue possible grâce à notre partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et grâce aux Fonds de recherche du Québec.

- 2a2b2c2dBlaya, C. (2020). Cyberviolence, cyberharcèlement et cyberhaine : Conséquences et facteurs de protection. Le journal des psychologues, 382, 38-43. https://doi.org/10.3917/jdp.382.0038

- 3a3bPeterson, J., et Densley, J. (2017). Cyber violence: What do we know and where do we go from here? Aggression and Violent Behavior, 34, 193-200. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.012

- 4Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité. (2022). Garder l’espoir après des situations de cyberviolences. [capsule vidéo]. Projet cyber. https://mylenefernet.uqam.ca/projet-cyber/

- 5Institut national de santé publique du Québec (2023). Cyberviolence dans les relations intimes. Gouvernement du Québec. https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/cyberviolences-dans-les-relations-intimes

- 6a6bCentre Hubertine Auclert. (2016). Synthèse de l’étude : Le cybersexisme chez les adolescente·s (12-15 ans): Étude sociologique dans les établissements franciliens de la 5e à la 2nde. Centre Hubertine Auclert. https://www.centre-hubertine-auclert.fr/etude-cybersexisme

- 7a7b7cTordo, F. (2020). Cyberviolence et cyberharcèlement. Une violence fantasmatique pour l’agresseur, une violence traumatique pour la victime. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l'adolescence, 68(4), 185-189. https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2020.03.006

- 1Short, E., Brown, A., Pitchford, M., et Barnes, J. (2017). Revenge porn: Findings from the harassment and revenge porn (HARP) survey–preliminary results. Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine, 15, 161-166.

- 8a8bFernet, M., Lapierre, A., Hébert, M., et Cousineau, M.-M. (2019). A systematic review of literature on cyber intimate partner victimization in adolescent girls and women. Computers in Human Behavior, 100, 11-25. doi: 10.1016/j.chb.2019.06.005

- 9Lagüe Maltais, F. (2021) Les technologies de l’information et de la communication utilisées en contexte de violence conjugale : une analyse des liens entre les cyberviolences vécues, les stratégies d’adaptation et la détresse psychologique. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal Département de criminologie

- 10a10b10cNiang, P., et Nagem, R. (2018). Les cyberviolences genrées, sexistes et sexuelles chez les jeunes. Terminal, 123. https://doi.org/10.4000/terminal.3178

- 11Rémond, J.-J., Kern, L., et Romo, L. (2018). Étude sur la « cyber-intimidation » : Cyberbullying, comorbidités et mécanismes d’adaptations. L'Encéphale, 41(4), 287-294. https://doi.org/10.1016/j.encep.2014.08.003

- 12Goebert, D., Else, I., Matsu, C., Chung-Do, J., et Chang, J. Y. (2011). The impact of cyberbullying on substance use and mental health in a multiethnic Sample. Maternal and Child Health Journal, 15, 1282-1286. https://doi.org/10.1007/s10995-010-0672-x

- 13a13b13cKibuszewski, V., Fontaine, R., Huré, K., et Rusch, E. (2013). Le cyber-bullying à l’adolescence : Problèmes psycho-sociaux associés et spécificités par rapport au bullying scolaire. L'Encéphale, 39(2), 77-84. https://doi.org/10.1016/j.encep.2012.01.008