Plusieurs études suggèrent que les mères ayant vécu une agression sexuelle durant leur enfance présentent des séquelles à l’âge adulte qui peuvent, malgré elles, affecter leur enfant. Ces séquelles sont notamment associées à une augmentation du risque pour leur enfant d’être également victime d’agression sexuelle1.

Les cycles intergénérationnels de l’agression sexuelle dans l’enfance réfèrent au fait qu’un⋅e enfant soit à risque accru d’être victime d’une agression sexuelle, si sa mère en a également subi une avant l’âge de 18 ans1. Le terme « cycle intergénérationnel du trauma », dont fait partie l’agression sexuelle dans l’enfance, est employé en considérant la nature souvent traumatisante de l’agression sexuelle. La notion de « cycle » réfère au fait que les traumas et leurs conséquences peuvent être transmis du parent à l’enfant. Cependant, nous ne faisons pas référence dans cet article aux mères qui agressent sexuellement leurs enfants.

|

L’agression sexuelle réfère à tout acte de nature sexuelle avec ou sans contact, allant de l’exposition à de la pornographie à la relation sexuelle, auquel la victime n’a pas consenti librement. Un⋅e mineur⋅e de 12 ans et moins n’est pas en mesure de consentir à des actes sexuels dû à son trop jeune âge. Entre 12 et 16 ans, au Québec, il est possible de consentir à des actes sexuels lorsque certains écarts d’âge sont respectés entre les partenaires. Pour toute personne mineure, son consentement est considéré invalide si des actes sexuels surviennent entre elle et une personne en position d’autorité ou de confiance, comme un⋅e entraîneur⋅euse, un⋅e gardien⋅ne, etc. |

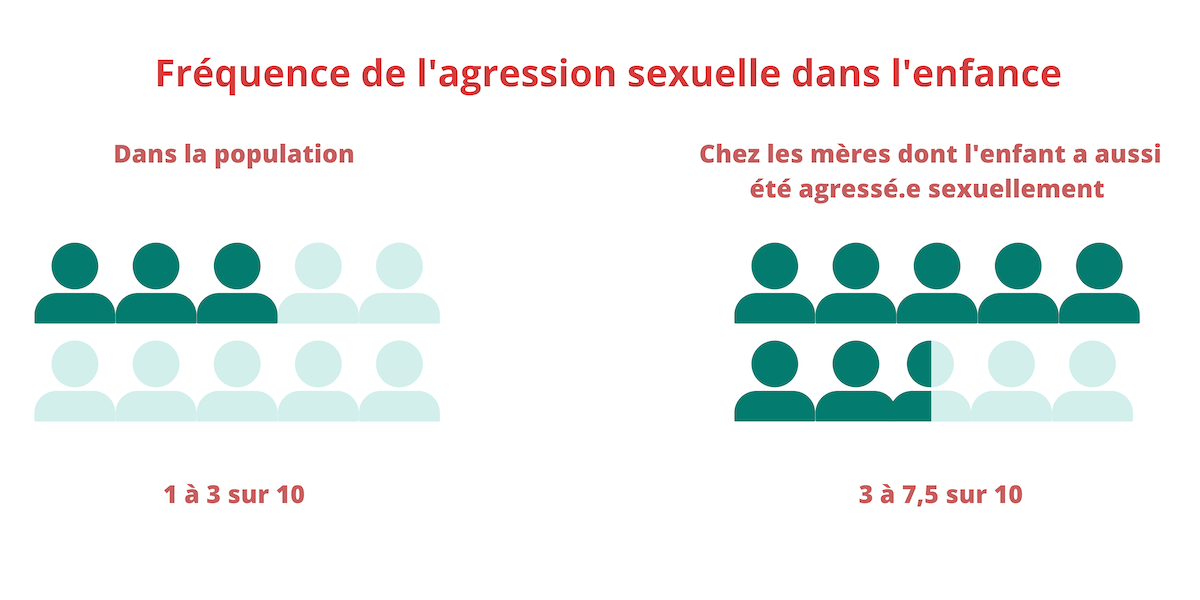

Selon les études, entre un⋅e et trois mineur⋅e⋅s sur 10 sont victimes d’agressions sexuelles2. Cette proportion élevée en fait un phénomène sur lequel il est primordial de se pencher. En effet, les agressions sexuelles durant l’enfance sont associées à des conséquences à court et à long terme. Cependant, il demeure important de spécifier que cette liste n’est pas exhaustive et présente plusieurs exemples de conséquences qui se manifestent sur les plans des1,2:

- Difficultés relationnelles : faire confiance aux autres, augmentation des conflits, sentiment d’être stigmatisé⋅e ou isolé⋅e. Dans les relations intimes, nous remarquons une plus faible satisfaction relationnelle, un évitement ou un surinvestissement de la sexualité, ainsi que plus de séparations ou de ruptures1,2,3.

- Difficultés psychologiques : détresse psychologique, troubles dépressifs et de l’humeur (ex., bipolarité), dissociation (séparation involontaire entre la personne et la réalité, qui a souvent pour but de ne pas ressentir des émotions souffrantes, comme celles associées à des évènements traumatiques), etc1.

- Séquelles neurophysiologiques : quantité excessive ou anormalement basse d’hormones du stress - cortisol, modification de certaines structures du cerveau. Ces séquelles peuvent occasionner des difficultés psychologiques, relationnelles et comportementales1,4.

Pourquoi s’intéresser aux cycles intergénérationnels ?

L’enjeu des cycles intergénérationnels de l’agression sexuelle dans l’enfance est considérable, car c’est entre le tiers et les trois quarts des mères d’enfants agressé⋅e⋅s sexuellement qui affirment avoir été elles-mêmes victimes de ce traumatisme1, ce qui est nettement plus élevé que la fréquence de l’agression sexuelle durant l’enfance au sein de la population.

Le trauma complexe au cœur des cycles intergénérationnels de l’agression sexuelle durant l’enfance

Plusieurs survivant·e·s d’agressions sexuelles durant l’enfance présentent ce qui est nommé le trauma complexe, notamment caractérisé par des séquelles au niveau affectif (par exemple, éprouver des difficultés à se calmer), identitaire (par exemple, se percevoir comme un échec ou sans valeur) et relationnel (par exemple, éviter les relations intimes)5. Le trauma complexe survient :

- À la suite d’évènements traumatiques interpersonnels ;

- Impliquant souvent un⋅e adulte de confiance ;

- Qui surviennent de manière répétée et dans une période développementale critique telle que l’enfance ou l’adolescence1,5.

Les symptômes de trauma complexe que présentent certain⋅e⋅s survivant⋅e⋅s peuvent également affecter leurs capacités parentales4,6. En effet, les mères agissent au meilleur de leurs capacités et avec les meilleures intentions pour le bien-être de leur enfant. Cependant, les problèmes de santé mentale, de consommation et/ou relationnels (tels que les conflits conjugaux, les difficultés d'attachement, ainsi que le manque de soutien social) sont des facteurs qui augmentent le risque de continuité intergénérationnelle de l’agression sexuelle durant l’enfance4.

D’ailleurs, ces mères peuvent demeurer dans des environnements à risque ou ne pas avoir conscience de certains risques auxquels leurs enfants sont exposé·e·s1. Également, des mères survivantes rapportent une moins grande confiance dans leur rôle parental1. Elles peuvent rencontrer des défis dans la relation avec leur enfant ou un·e partenaire intime, ou au niveau de la communication en lien avec la sexualité1,2,3,4,5,6,7. Plusieurs sont donc privées d’une expérience optimale de la parentalité, puisqu’elles sont plus susceptibles de rencontrer des obstacles que les mères n’ayant pas vécu d’agression sexuelle. Ceci ferait en sorte que les enfants des mères survivantes sont à risque de développer des difficultés d’adaptation, des problèmes de santé physique et mentale et des difficultés à réguler leurs émotions1. En conséquence, ces enfants peuvent présenter des caractéristiques particulièrement ciblées par les agresseur⋅e⋅s sexuel⋅le⋅s4. Iels sont davantage isolé⋅e⋅s socialement, ce qui en fait des cibles prisées par les agresseur⋅e⋅s. Ces enfants sont aussi à risque de vivre des déficits relationnels s’exprimant par des problèmes d’attachement ou par des comportements sexuels à risque4. Cela réitère l’importance d’être sensible à la réalité des mères survivantes et de leur offrir les ressources nécessaires pour qu’elles puissent devenir la meilleure version d’elles-mêmes auprès de leur enfant.

Bien que le rôle de la mère ait été abordé lorsqu’il est question du trauma intergénérationnel, il est primordial d’éviter de rejeter le blâme sur celle-ci, ainsi que de s’intéresser au rôle du père dans la continuité intergénérationnelle de l’agression sexuelle en enfance8. La seule et unique personne responsable de l’agression sexuelle de l’enfant est - et sera toujours - celle qui a perpétré l’agression sexuelle2. Il faut plutôt comprendre que le trauma vécu par la mère à la suite d’une agression sexuelle peut l’amener à vivre des difficultés. Ceci la place involontairement à risque de vivre dans un environnement familial propice à la violence, ce qui augmente le risque que son enfant vive à son tour une forme de victimisation sexuelle2.

Ainsi, il est important de se mobiliser pour briser les cycles intergénérationnels de l’agression sexuelle dans l’enfance. Il serait bénéfique, autant pour les enfants que pour leurs mères, d’intervenir précocement auprès des jeunes et des mères qui ont été victimes d’agressions sexuelles6. De plus, il est possible pour les membres de l’entourage de l’enfant d’amoindrir les risques de trauma intergénérationnel :

En tant que mère survivante :

- Consulter des ressources d’aide pour fournir un environnement protecteur pour son enfant afin de diminuer le risque qu’iel soit à son tour victime d’agression sexuelle. On dit que le trauma est intergénérationnel, mais la guérison l’est aussi.

En tant que membre de l’entourage de l’enfant :

- Réaliser le rôle actif à jouer pour prévenir toute agression sexuelle (par exemple, se montrer disponible, empathique et à l’écoute de l’enfant) ;

- Instruire l’enfant pour qu’iel soit apte à discerner un contexte d’agression sexuelle. Par exemple, expliquer à votre enfant qu’iel peut refuser certains contacts avec des adultes. De plus, vous pouvez lui enseigner, de façon adaptée à son développement psychosexuel, en quoi consiste une agression sexuelle et quoi faire si jamais iel en est victime (consultez les ressources ci-dessous pour plus d’informations) ;

- Amener l’enfant à développer sa capacité d’affirmation de soi. En raison de son développement psychosexuel inachevé, iel est à risque de vivre une situation de violence sexuelle. En respectant vous-mêmes les limites que votre enfant établit par rapport à son corps (par exemple, « je n’ai pas envie de te donner un bisou »), iel sera exposé⋅e à des exemples de respect du consentement.

En tant que membre de la collectivité :

- Se renseigner sur la problématique de la continuité intergénérationnelle des agressions sexuelles durant l’enfance, s’impliquer dans des organismes qui œuvrent pour la prévention des agressions sexuelles, ou partager cet article auprès de votre entourage ! Si vous croyez être témoin d’une situation de risque d’agression sexuelle à l’enfance, n’hésitez pas à contacter la Direction de la protection de la jeunesse pour poser vos questions.

- S’informer sur les approches et pratiques sensibles au trauma, pour une société qui contribue à prévenir les traumas et la revictimisation.

Pour les agresseur⋅e⋅s :

- Les agresseur⋅e⋅s ont également la responsabilité de s’informer et d’utiliser les différentes ressources de prévention et de sensibilisation disponibles afin de tenter de briser le cycle.

Il peut être complexe d’aborder le sujet des agressions sexuelles avec les enfants. Heureusement, plusieurs ressources d’aide existent et offrent du soutien pour les parents et les enfants touché⋅e⋅s de près ou de loin par les agressions sexuelles. En voici une liste non exhaustive :

- Marie-Vincent, situé à Montréal, cet organisme soutient les enfants et adolescent⋅e⋅s, de même que les proches en offrant des services de prévention et de suivi sous le même toit.

- Info-social (811) est un service de consultation téléphonique et confidentiel permettant de discuter avec un⋅e professionnel⋅le en intervention psychosociale lors d’une situation problématique.

- Tel-jeunes est un service offert par téléphone, texto ou chat permettant aux jeunes de consulter un⋅e intervenant⋅e et de se confier.

- LigneParents est un soutien professionnel gratuit, disponible par téléphone, clavardage et courriel, permettant aux parents de s’outiller afin d’être plus confiants dans leur rôle et de discuter de leurs inquiétudes.

- "Petit Doux n'a pas peur" est un livre dédié aux enfants de moins de quatre ans et aborde les violences de toutes sortes pouvant être adressées à leur égard.

- "Non ! dit Petit-Monstre" est un album permettant aux enfants de cinq ans et plus de réfléchir aux enjeux entourant l'affirmation de soi et l'influence d’autrui (par exemple, “comment dire non ?”, “Comment s'écouter quand on ressent un non ?”).

- "Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants" est une bande dessinée pour les enfants de six ans et plus qui présente des indices auxquels porter attention et qui propose des attitudes éducatives pour prévenir toute situation d’agression sexuelle.

Cet article de blogue a originalement été rédigé dans le cadre du cours Victimisation sexuelle et interpersonnelle enseigné par notre membre Marianne Girard, au département de sexologie de l’UQAM à l’automne 2022. La publication de article a été rendue possible grâce à notre partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et grâce aux Fonds de recherche du Québec.

- 1a1b1c1d1e1f1g1h1i1j1k1lBaril, K., et Tourigny, M. (2015). Le cycle intergénérationnel de la victimisation sexuelle dans l'enfance : Modèle explicatif basé sur la théorie du trauma. Carnet de notes sur les maltraitances infantiles, 4(1), 28–63. https://doi.org/10.3917/cnmi.151.0028

- 2a2b2c2d2e2fLangevin, R., Hébert, M., et Kern, A. (2022). Maternal history of child sexual abuse and maladaptive outcomes in sexually abused children: The role of maternal mental health. Journal of Interpersonal Violence, 37(15–16), 14485–14506. https://doi.org/10.1177/08862605211013963

- 3a3bGewirtz-Meydan, A., et Lassri, D. (2023). Sex in the shadow of child sexual abuse: The development and psychometric evaluation of the Post-Traumatic Sexuality (PT-SEX) Scale. Journal of Interpersonal Violence, 38(5-6), 4714–4741. https://doi.org/10.1177/088626052211189

- 4a4b4c4d4e4fBaril, K. (2016). Le cycle intergénérationnel de la victimisation sexuelle à l’enfance : Facteurs maternels associés et profil des dyades mère-enfant impliquées [Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke]. Savoirs UdeS. http://hdl.handle.net/11143/8921

- 5a5b5cCloitre, M. (2020). ICD-11 complex post-traumatic stress disorder: Simplifying diagnosis in trauma populations. The British Journal of Psychiatry, 216(3), 129–131. https://doi.org/10.1192/bjp.2020.43

- 6a6b6cBerthelot, N., Langevin, R., et Hébert, M. (2012). L’association entre la victimisation sexuelle dans l’enfance de la mère et les troubles de comportement chez l’enfant victime d’agression sexuelle. Journal international de victimologie, 10(1), 8–20. https://doi.org/10.3917/cnmi.151.0028

- 7Langevin, R., Marshall, C., & Kingsland, E. (2021). Intergenerational cycles of maltreatment: A scoping review of psychosocial risk and protective factors. Trauma, Violence, & Abuse, 22(4), 672-688. https://doi.org/10.1177/1524838019870917

- 8Borelli, L. J., Cohen, C., Pettit, C., Normandin, L., Target, M. Fonagy, P., et Ensink, K. (2019). Maternal and child sexual abuse history: An intergenerational exploration of children’s adjustment and maternal trauma-reflective functioning. Frontiers in Psychology, 10, 1664–1078. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01062